ОПИСАНИЕ:

Отряд Siphonocladales (Blackm. et tansl.) Oltm., 1904

У сифонокладовых, в отличие от других водорослей класса, сифонное неклеточное слоевище рано или поздно делится на многоядерные участки, или сегменты, и приобретает вид многоклеточного растения. Однако, несмотря на это, сифонокладовые проявляют гораздо больше сходства с водорослями сифонового комплекса, чем с остальными зелеными водорослями. Во-первых, образование перегородок наступает у них на более или менее поздней стадии развития, и они достаточно долго вегетируют в форме неклеточного пузыря. Во-вторых, сегменты, образовавшиеся в результате деления,— это не собственно клетки, а вторичные многоядерные образования. В-третьих, и это самое главное, образование перегородок не имеет ничего общего с клеточным делением других водорослей. Оно известно как сегрегативпое деление. Протоплазма, сжимаясь, распадается на отдельные многоядерпые участки различной формы и размера, которые округляются и одеваются собственной оболочкой. По мере роста сформированных участков они приходят в соприкосновение, оболочки их смыкаются и процесс деления заканчивается. Самой характерной чертой этого типа деления является полная независимость образования перегородок от деления ядер, тогда как у других водорослей обычное клеточное деление начинается с деления ядра.Внутреннее строение слоевища сифонокладо- вых как на стадии первичного пузыря, так и у взрослых растений весьма сходно с сифоновыми. Под оболочкой находится тонкий слой цитоплазмы с сетчатым хлоропластом, под ним — слой цитоплазмы с множеством мелких ядер, в центре располагается вакуоля. Отличие заключается в строении хлоропласта. Сетчатый хлоропласт состоит из множества многоугольных или дисковидных участков, соединенных тонкими тяжами. Из двух своеобразных пигментов, характерных для класса сифоновых, у сифоно- кладовых присутствует один — сифоноксантин. Размножение — там, где оно изучено,—половое и бесполое с изоморфной сменой форм развития. Специальные органы размножения отсутствуют. Гаметы и споры образуются в любом из сегментов и выходят через одно или несколько отверстий.

Сифонокладовые — морские обитатели, за исключением кладофоровых, которые проникли из моря в преспые воды и широко в них расселились. Наиболее примитивные члены порядка приурочены к тропикам, тогда как более высокоорганизованные постепенно выходят за пределы тропической зоны в умеренные моря, и, наконец, самое высокоорганизованное семейство — кладофоровых — распространено вплоть до Арктики.

Порядок включает несколько семейств, различающихся строением слоевища.

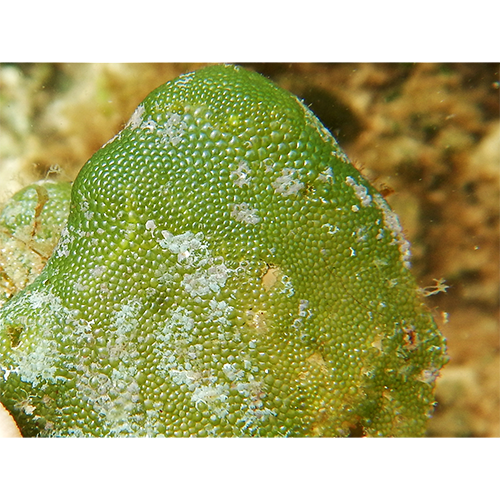

Семейство валониевых (Valoniaceae) включает роды валония (Valonia) и диктпиосферия (Dictyosphaeria), встречающиеся только в тропиках. У наиболее просто организованного вида — валонии вздутой (V. ventricosa)— слоевище состоит из единственного пузыря сифонной структуры, размеры которого могут достигать куриного яйца. На нижней части пузыря имеется множество мелких чечевицеобразных клеток, из которых вырастают ризоиды. У видов валонии с многопузырчатым слоевищем эти клетки, увеличиваясь в размерах, дают начало новым пузырям, похожим на материнский. Если у валонии новые пузыри образуются снаружи, то у представителей близкого рода диктиосферия образовавшиеся в результате сег- регативного деления сегменты остаются внутри материнского пузыря, создавая эффект компактной паренхимной ткани.

Семейство сифонокладовых (Siphonocladaceae), являющееся центральным семейством порядка, характеризуется более сложной структурой. Род сифонокладус (Siphonocladus) имеет разветвленное нитчатое слоевище. В начале его развития образуется булавовидный прямостоячий пузырь сифонного строения с ризоидами в основании. Позднее он делится па большое число неправильно расположенных разновеликих сегментов. По мере роста они смыкаются друг с другом и с оболочкой первичного пузыря. Многие из образовавшихся сегментов дают выросты наружу такой же формы, что и первичный пузырь. В боковых выростах происходят повторные сегрегативные деления и образуются вторичные «ветви». О размножении сифонокладуса известно очень немногое. Удалось наблюдать образование и выход клеток размножения через несколько пор в боковой стенке сегментов, но природа этих клеток не выяснена. Из двух видов этого рода сифонокладус тропический (Siphonocladus tropicus) широко распространен в тропиках, тогда как сифонокладус крохотный (S. pusillus) растет только в Средиземном море.

Второй важный род семейства — кладофоропсис (Cladophoropsis) своим однорядным нитчатым слоевищем очень напоминает некоторые виды кладофоры. Однако в организации слоевища у него больше общего с сифонокладусом. Ветви образуются как боковые выросты, а перегородок в основании ветвей, столь характерных для кладофоры, здесь нет. Виды кладофоропсиса растут на мелководье, образуя, особенно в прибойных местах, плотные войлокообразные дернины. Род представляет связующее звено между двумя семействами — сифонокладовых и будлеевых.

Семейство будлеевых (Boodleaceae) включает два пантропических рода — будлея (Boodlea) и струвея (Struvea). Однорядное нитчатое слоевище у представителей этих родов приобретает вид сетчатой пластины или губчатой массы благодаря тому, что сегменты различных ветвей соединяются друг с другом специальными короткими клетками — присосками, т. е. сильно редуцированными сегментами, расширенными и зубчато разделенными на вершине. В обоих родах рост слоевища с самого начала правильный, симметричный. На каждом сегменте возникает пара боковых ветвей, которые развиваются синхронно и повторяют тот же способ роста.

Семейство анадиоменовых (Anadyomenaceae) включает два рода — микродиктион (Microdictyon) и анадиомене (Anadyomene), представители которых имеют такое же листовидно-сетчатое строение во взрослом состоянии. Однако в этом семействе первичный пузырь растет не так симметрично, как у будлеевых. Последовательность, в которой сегменты образуют боковые выросты, и судьба этих выростов весьма варьируют. Кроме того, у анадиоменовых отсутствуют специальные клетки — присоски. Соединение осуществляется всей боковой поверхностью ветвей или с помощью кольцеобразных зубчатых утолщений оболочки на вершине сегментов.

Семейство кладофоровых (Cladophoraceae) — наиболее широко распространенная и хорошо изученная группа в этом порядке. До последнего времени их рассматривали как самостоятельный порядок, очень близкий к улотриксовым. Однако пристальное изучение этих водорослей показывает, что они гораздо более сходны с остальными сифонокладовыми и находятся с ними в тесном родстве. Типичная водоросль семейства — род кладофора (Cladophora). В литературе известно около 150 видов кладофор, хотя в действительности их, по-видимому, намного меньше. В европейских водах после критического изучения сейчас насчитывают 27 морских и 11 пресноводных видов.

Кустистое слоевище кладофоры построено разветвленными нитями, состоящими из расположенных в один ряд сегментов. На мелководье в прибойных местах, например на скалистых морских берегах, кустики кладофоры небольшие, четко оформленные, торчащие. Но очень часто, особенно в местах со стоячей водой и илистым грунтом — в лагунах, озерах, прудах и т. п.,—слоевища кладофоры сильно разрастаются, образуя огромные спутанные массы разветвленных нитей, или тину. Есть группы видов, у которых отдельные слоевища собираются в плотные шаровидные скопления. Они образуются в местах с твердым грунтом, где постоянное несильное движение воды перекатывает неприкрепленные скопления.

Кладофора прикрепляется к субстрату ризоидами, возникающими в результате разрастания нижней части базальной клетки. Ветви отходят от верхней части сегментов, это создает впечатление дихотомического ветвления (или политомического в случае отхождения от одной клетки нескольких ветвей) и очень напоминает ветвление других сифонокладовых. Изредка у кладофоры можно встретить клетки-прицепки и соединение обычно свободных ветвей друг с другом.

При прорастании зооспоры или зиготы сначала образуется сифонная булавовидная структура, ориентированная вертикально вверх. Прежде чем в ней начнется образование перегородок, она достигает заметных размеров, дифференцируясь на базальную (ризоидную) и апикальную части. Сегменты всех кладофоровых многоядерные. Хлоропласт имеет сетчатое строение, но, в отличие от остальных сифонокладовых, у кладофоры тенденция к соединению отдельных хлоропластов выражена в большей мере, поэтому часто хлоропласт выглядит как цельная, хотя и продырявленная пластинка, и увидеть, что он состоит из отдельных частей, можно лишь с помощью специальной цитологической техники.

До последнего времени считалось, что деление у кладофоры принципиально отличается от сегрегативного. Но при внимательном изучении между ними можно найти много общего. Здесь также образуются многоядерные сегменты неравного размера и, главное, деление протопласта тоже не связано с делением ядер. Кроме того, недавно у кладофоры было обнаружено и тйпичное сегрегативное деление. Размножается кладофора половым и бесполым способами. Четырехжгутиковые зооспоры и двужгутиковые гаметы образуются в любом из сегментов и выходят после созревания через одну пору. Спорофит сменяется гаметофитом того же строения.

Входящие в семейство кладофоровых два других рода — ризоклониум (Rizoclonium) и хетоморфа (Chaetomorpha)— отличаются от кладофоры лишь строением слоевища. У ризо- клониума способность к ветвлению развита уже очень слабо (рис. 236, 5). Настоящие ветви встречаются у него крайне редко, гораздо чаще на нитях образуются короткие боковые выросты из одного или нескольких сегментов, которые больше похожи на ризоиды. Сегменты ризокло- ниума содержат от двух до восьми ядер — меньше, чем у кладофоры и хетоморфы, поэтому нити этой водоросли обычно тонкие и не достигают размеров, характерных для представителей двух других родов. Виды ризоклониума в природе почти никогда не встречаются прикрепленными к субстрату. Обычно они растут, образуя скопления, запутывающиеся среди ветвей других водорослей.

У хетоморфы способность образовывать ветви потеряна полностью. Однорядные нити этой водоросли прикрепляются к субстрату базальной клеткой, основание которой расширяется и принимает форму диска с более или менее длинными лопастными выростами (рис. 236, 4).

В отличие от других семейств порядка, кла- дофоровые широко распространены в морях всех климатических зон и, кроме того, населяют пресные воды. Однако центр их распространения находится, по-видимому, также в тропических морях. Здесь сосредоточены виды с наиболее древними признаками, по которым кладо- форовые обнаруживают родство с другими тропическими семействами порядка. Кроме того, в тропических водах кладофоровые наиболее разнообразны по видовому составу и морфологии. В умеренных морях среди большого числа видов много близких, с трудом различимых. По-видимому, очаги видообразования возникли здесь сравнительно недавно. От низких широт к высоким число видов кладофоровых уменьшается.

Систематическое положение всех сифонокладовых вызывает много споров. Часто происхождение порядка связывают с улотриксовыми, однако различия, которые существуют между этими группами, заставляют отказаться от такой точки зрения. Принципиально различны строение хлоропласта (у улотриксовых это цельная пластинка), строение и химизм клеточных оболочек, способ клеточного деления. Кроме того, наличие у сифонокладовых на ранних стадиях развития сифонной структуры — важный признак, не только отличающий их от улотриксовых, но и свидетельствующий о разном происхождении тех и других. Вероятно, сифонокладовые отделились от какого-то общего с сифоновыми предка, уже обладающего сифонной многоядерной структурой. У валонии сифонная структура может сохраняться в течение всей жизни, поэтому этот род следует считать наиболее примитивным в порядке. Наоборот, наиболее высокоорганизованным семейством в этой группе является семейство кладофоровых. Способ образования перегородок достигает здесь высокой специализации. Ло.гично предположить, что при сегрегативном делении, когда образование перегородок не сопровождается делением ядер, наиболее примитивным будет беспорядочное деление с образованием фрагментов разной величины и формы. Это можно наблюдать у валонии и диктиосферии. Более упорядоченная форма слоевища, свойственная анадио- меновым и кладофоровым, является вторичной. В этом случае однорядная нить хетоморфы представляет наиболее специализированную в пределах порядка морфологическую структуру.

Для представителей этого порядка характерен сифонокладальный тип дифференциации таллома с многоядерными клетками. Митоз в них не связан с цитокинезом. Перегородки формируются за счет впячивания плазмалеммы, плазмодесмы отсутствуют. Жизненный цикл гаплодиплобионтный со спори- ческой редукцией и изоморфной сменой форм развития. У глубоководных форм имеется пигмент сифоноксантин. Встречаются как в морях, так и в пресных водоемах. Порядок насчитывает около 30 родов и более 400 видов. Некоторые авторы помещают формы в виде септированных нитей в порядок Cladophorales, а формы с сегрсгативным делением (цитокинез полностью не зависим от митотического деления ядер, многоядерный протопласт распадается на отдельные многоядерные участки, которые одеваются собственными оболочками) в порядок Siphonocladales. Однако сходство состава клеточной стенки (целлюлоза), структура пиреноида (состоит из двух половинок), тип жизненного цикла (изоморфный) и данные молекулярных исследований поддерживают их объединение в один порядок.

Книги:

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 1. Общая часть. 1951

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 1. Общая часть. 1951

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 8. Зелёные водоросли. Класс Вольвоксовые. 1957

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 8. Зелёные водоросли. Класс Вольвоксовые. 1957

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 10(1). Зелёные водоросли. Улотриксовые. 1986

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 10(1). Зелёные водоросли. Улотриксовые. 1986

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 11(2). Зелёные водоросли. 1982

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып. 11(2). Зелёные водоросли. 1982

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып 13. Зеленые водоросли. Классы Сифонокладовые. Сифоновые. Красные водоросли. Бурые водоросли. 1980

Определитель пресноводных водорослей СССР Вып 13. Зеленые водоросли. Классы Сифонокладовые. Сифоновые. Красные водоросли. Бурые водоросли. 1980

Ботаника, Том 1, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006

Ботаника, Том 1, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006

Ботаника, Том 2, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006

Ботаника, Том 2, Водоросли и грибы, Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л., 2006

Фёдоров А.А. Жизнь растений в шести томах. Том 3. Водоросли. Лишайники

Фёдоров А.А. Жизнь растений в шести томах. Том 3. Водоросли. Лишайники

Забинкова Н. Н., Кирпичников М. Э. Латинско-русский словарь для ботаников. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 335 с.

Забинкова Н. Н., Кирпичников М. Э. Латинско-русский словарь для ботаников. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 335 с.